教科研引领数智探索,多学科实践爱学课堂

数智时代的到来,正推动基础教育从 “知识传递” 向 “素养培育” 深度转型。传统教学中,语文阅读的情境代入难、音乐节奏的抽象理解难、科学原理的具象化难等共性问题,制约着学生学习主动性与高阶思维的发展。我校以小学语文《犟龟》、鲁教版一年级下册音乐《劳动最光荣》、小学科学《玩小车》为实践案例,系统探索 AI 生成内容、虚拟交互、动态模拟等数字智能技术在教学设计、课堂互动、个性化支持等环节的创新应用,旨在构建 “爱学课堂” 样态,回应 “数智时代教育何为” 的核心命题 —— 即技术服务于人的成长,让学习更主动、思维更深度、体验更鲜活。

一、语文阅读:AI 情境具象化,让预测思维 “看得见”

在孙文静老师的小学语文《犟龟》阅读教学中,数字智能技术的核心价值在于将文字情境转化为可视化体验,破解 “预测思维难以落地” 的教学痛点,推动阅读从 “被动接收” 转向 “主动探究”。

教学设计环节,教师突破传统文字导入的局限,借助 AI 生成《犟龟》开头视频,直观呈现陶陶决定出发的场景,快速将学生带入 “龟途探险” 情境,自然激活预测兴趣;课末则用 AI 生成的狮王二十九世婚礼全景图,搭配语言渲染,将抽象文字描述的 “庆典” 转化为具象画面,帮助学生深化对 “犟”(明智坚持)的正向理解,引发情感共鸣。

课堂互动中,AI 视频为预测提供可视化依据,学生通过观察 “乌龟爬得慢”“路途遥远” 等细节,结合自身阅读经验(如《龟兔赛跑》)发言,课堂参与度提升超 80%;教师进一步围绕 AI 生成内容,引导学生运用 “抓关键词”“关注对话”“借助插图” 等方法预测,并鼓励学生对比 “预测结果与实际情节” 的差异,培养 “修正预测” 的高阶思维 —— 如学生发现 “陶陶走反方向却未放弃” 后,主动调整对 “壁虎告知婚礼取消” 的预测,体现阅读思维的动态发展。个性化学习方面,课后教师引导学生结合 AI 生成的课外书封面图像(如《夏洛的网》)进行预测,实现课堂方法向课外阅读迁移,搭建 “课内探究 — 课外延伸” 的学习闭环。

二、音乐唱游:虚拟交互 + 节奏数字化,让审美体验 “动起来”

针对一年级学生具象思维占主导的特点,鲁教版音乐《劳动最光荣》单元以 “数智赋能” 重构唱游课堂,通过虚拟交互与节奏可视化,化解 “节奏教学抽象化”“审美体验碎片化” 的难题,让音乐学习充满童趣与互动性。

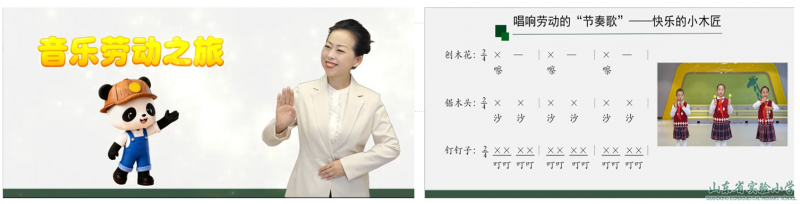

教学设计环节,林琳老师借助 AI 技术构建 “小熊猫木匠” 虚拟交互场景,搭配 AI 生成的动画视频与同步音效,将抽象的 “木匠职业” 转化为可感的数字情境 —— 学生仿佛与小熊猫共同参与刨木、锯木劳动,自然理解 “劳动主题” 的音乐内涵;同时,用数字化节拍器 + 节奏可视化图谱,将抽象的节奏符号转化为动态线条,结合刨木 “咚咚”、锯木 “沙沙” 的动作示范,让学生通过 “看线条、做动作、听音效” 三重体验掌握节奏难点。

课堂互动采用 “多屏协同” 模式:左侧屏幕展示节奏图谱,右侧屏幕呈现乐器演奏示范,学生同步跟随做动作、唱旋律,同步参与率达 100%;学唱环节通过 PPT 动画实现 “师生接唱”,卡通旋律线随歌声起伏,帮助学生快速记忆歌词,避免传统 “死记硬背” 的枯燥。个性化支持方面,AI 生成的动画形象(如卡通小木匠、乐器拟人化角色)契合低年级学生审美偏好,不同思维特点的学生可通过 “看动画理解节奏”“做动作感受节拍”“听音效记忆旋律” 等方式参与,真正实现 “以学定教”。

三、科学探究:动态模拟 + 数字人引导,让抽象原理 “摸得着”

小学科学《玩小车》教学中,数字智能技术聚焦 “抽象科学原理具象化”,通过动态模拟、数字人引导等方式,破解 “低年级学生难以理解推拉力与运动关系” 的教学难点,培养学生的科学探究思维。

教学设计阶段,尹铱老师借助豆包、WPS AI 等 AI 课件生成工具,将静态的 “玩小车” 活动步骤转化为动态动画:情境导入环节整合《熊出没》动画片段,用数字人讲解 “推拉力” 科学概念,再通过 AI 动画展示生活中推拉力的应用(如开门、拉书包),让学生感知 “科学源于生活”;核心探究环节,AI 模拟 “推拉力对小车运动的影响”,直观呈现 “用力大小不同→小车速度不同”“用力方向不同→小车轨迹不同” 的关联,突破传统教学中 “仅靠实物实验难以观察细节” 的局限。课堂互动中,学生先观察 AI 模拟实验,再分组进行实物实验,对比 “模拟结果与实验结果”,教师通过数字平台实时收集学生的探究发现,针对共性问题(如 “为何用力相同小车速度仍有差异”)进行引导,培养学生 “对比分析、归纳总结” 的科学思维。个性化学习方面,AI 动画可反复播放,满足学习节奏较慢的学生的需求;数字人讲解支持调整语速,适配不同听力理解能力的学生,确保每个学生都能跟上探究节奏。课后,学生可通过数字资源平台回顾 AI 模拟实验,巩固对 “推拉力” 原理的理解,为后续科学学习奠定基础。

三个学科的实践案例共同证明,数智时代的基础教育创新,绝非技术的简单堆砌,而是以 “学习者为中心” 的教育逻辑重构。数字智能技术的真正价值,在于将教学中的 “难点” 转化为 “兴趣点”—— 如语文的预测思维、音乐的节奏理解、科学的推拉力原理,通过 AI 生成内容、虚拟交互、动态模拟等方式,变得可感、可动、可探;在于将 “被动听” 转化为 “主动探”,让学生从 “课堂的旁观者” 成为 “学习的参与者”,课堂参与度从 “部分参与” 走向 “全员投入”;更在于将 “知识传授” 升级为 “素养培育”,在激发学习兴趣的同时,培养学生的高阶思维(如预测修正、科学探究、审美体验),为核心素养的落地提供支撑。

未来,基础教育的数智化探索还需进一步聚焦 “跨学科融合”、“技术与教学的深度适配”、“差异化学习支持”等方向。唯有始终坚守 “教育育人” 的初心,让技术服务于学生的全面发展,才能真正回答好 “数智时代教育何为” 的命题,为基础教育高质量发展注入持久动力。